探寻尽善尽美与艺术的古老渊源

“尽善尽美”这个成语,相信大家都耳熟能详,但你是否知道它最初与何种艺术有关呢?就让我们一同穿越时光的长河,去揭开这段隐藏在历史深处的艺术奥秘。

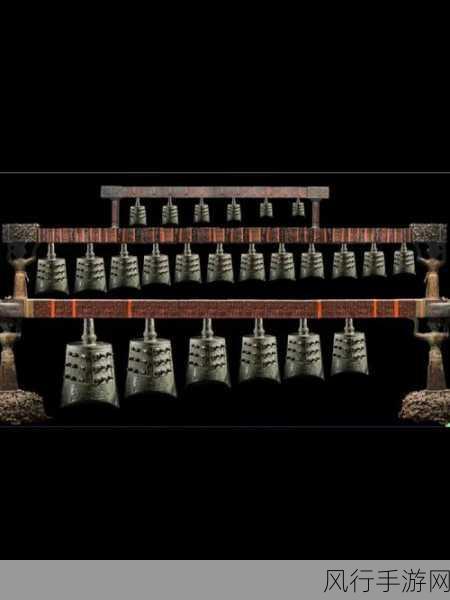

“尽善尽美”一词最早出自《论语·八佾》,其中记载:“子谓《韶》:‘尽美矣,又尽善也。’谓《武》:‘尽美矣,未尽善也。’”这里所提到的《韶》和《武》,是两部古老的乐舞。

《韶》乐相传是舜时期的乐舞,其旋律优美动听,舞蹈优雅动人,展现出了一种和谐、美好的景象,不仅在艺术形式上达到了极高的水准,更在内涵上蕴含着深刻的道德和伦理价值,因而被孔子称赞为“尽善尽美”。

而《武》乐则是周武王时期的乐舞,虽然在艺术表现上也非常出色,美轮美奂,但在孔子看来,它在内涵上相较于《韶》乐稍有不足,故而被评价为“尽美矣,未尽善也”。

从孔子对这两部乐舞的评价中,我们可以深刻地感受到,在古代,对于艺术的评判并不仅仅局限于外在的形式和表现,更注重其内在所传达的精神和价值。“尽善尽美”所追求的,是艺术在形式与内涵上的完美统一,是外在之美与内在之善的高度融合。

这种对艺术“尽善尽美”的追求,在中国古代的艺术发展中产生了深远的影响,无论是绘画、书法、文学还是其他艺术形式,艺术家们都在不断努力,力求在技艺的精湛与思想的深邃之间找到平衡,创造出既有高超技艺又富有深刻内涵的艺术作品。

在绘画领域,画家们不仅注重线条、色彩、构图等技法的运用,更注重通过画面传达出自己的情感、思想和对世界的理解,一幅优秀的画作,往往能够在给人带来视觉享受的同时,引发人们内心的共鸣和思考。

在书法艺术中,书法家们在追求字体的优美、笔画的流畅之时,也注重通过笔墨表达出自己的气质、品格和精神境界。

文学作品更是如此,优秀的文学作品不仅要有精彩的情节、优美的语言,更要有深刻的主题、丰富的思想内涵,能够启迪读者的心灵,引发对人生、社会的思考。

时至今日,“尽善尽美”依然是我们在艺术创作和欣赏中应当秉持的重要标准,在这个快节奏、多元化的时代,我们或许会被各种新奇的艺术形式所吸引,但真正能够经得起时间考验、深入人心的艺术作品,往往都是那些在形式与内涵上达到了“尽善尽美”境界的佳作。

让我们在追求艺术的道路上,不断地探索、创新,向着“尽善尽美”的目标迈进,创造出更多能够传承和发扬人类文明的优秀艺术作品。